歐賽斯思想基石:邁克爾·波特鉆石模型理論的五次迭代

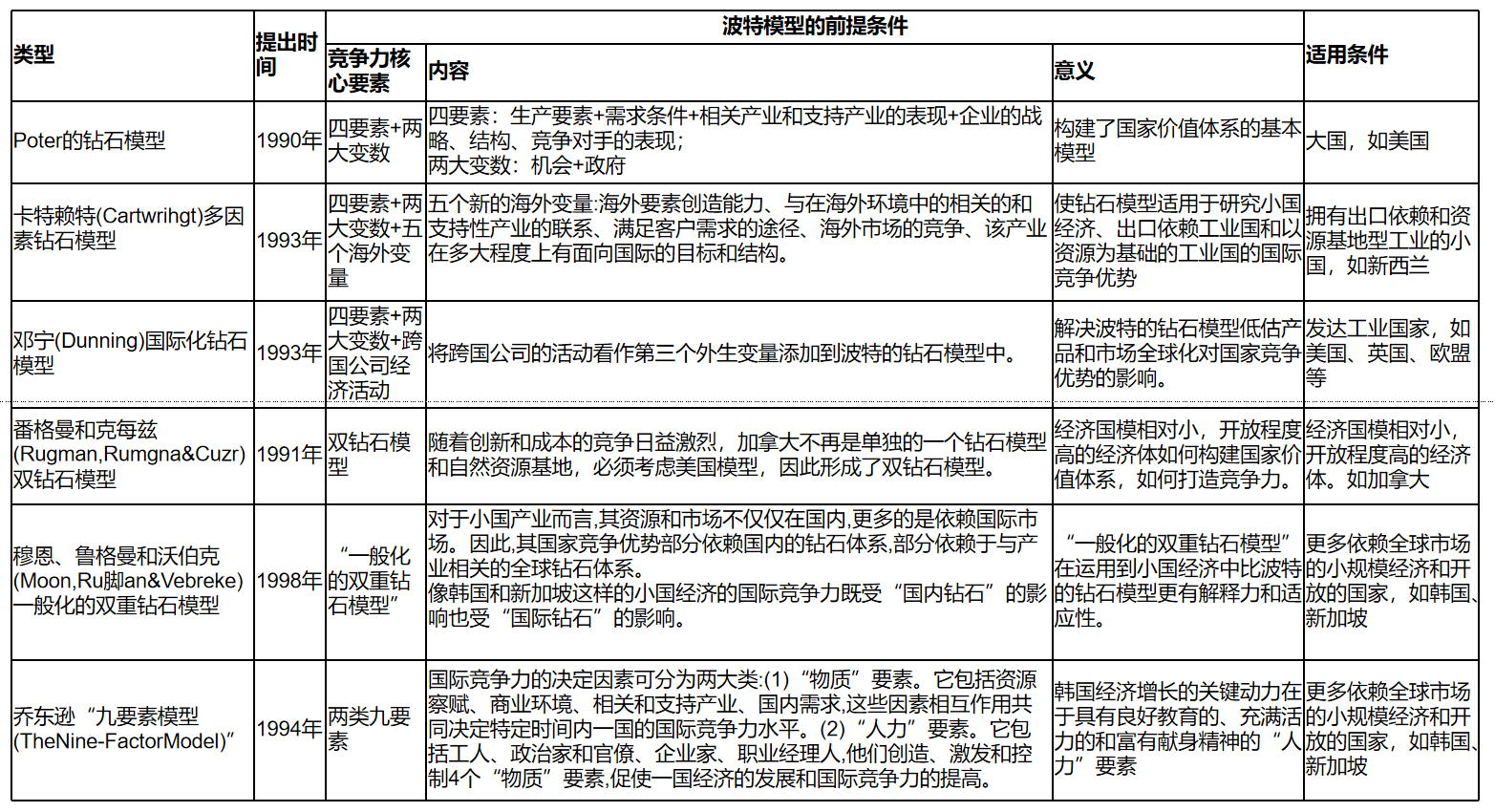

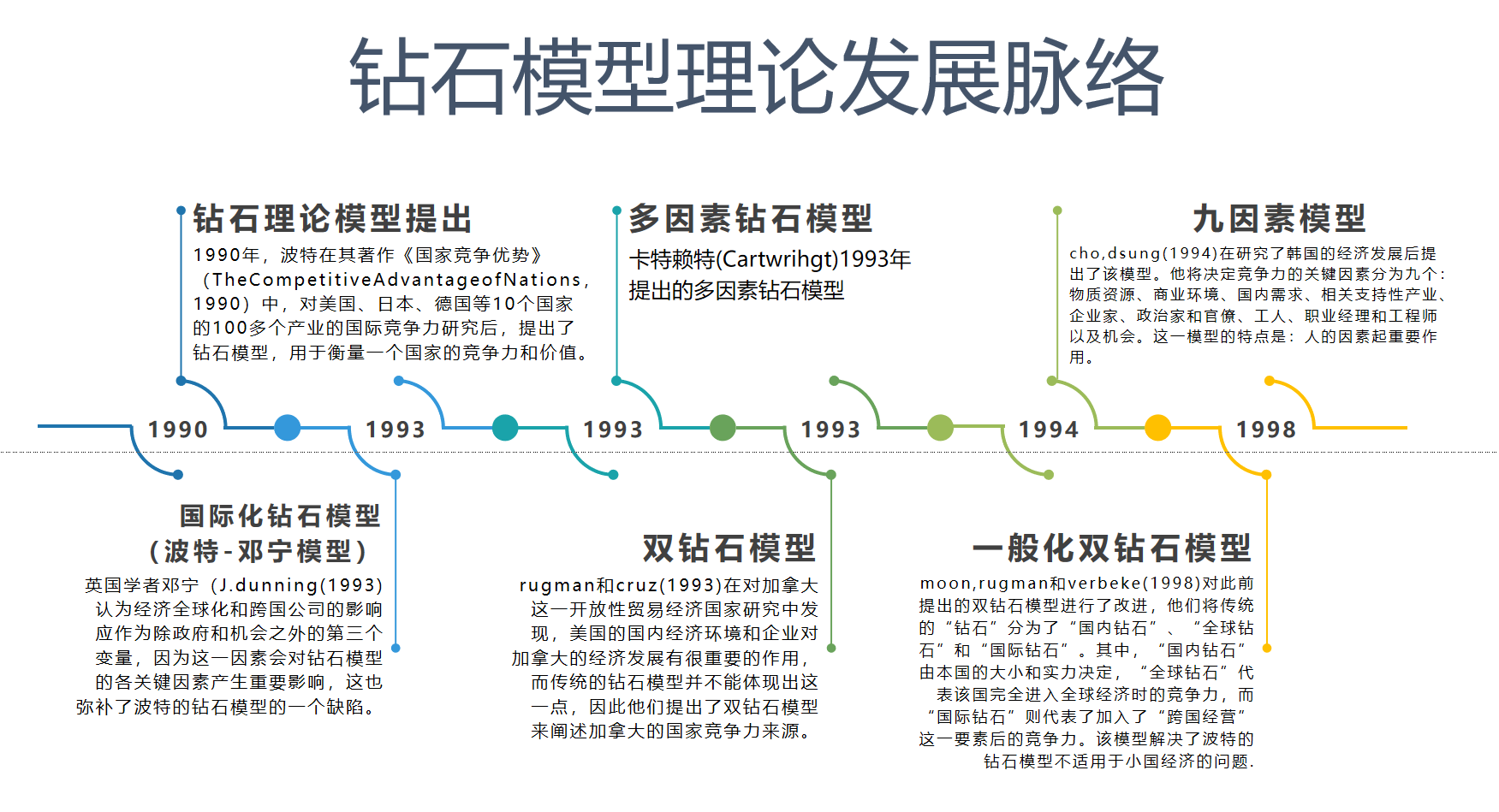

鉆石模型提出后前后經歷了四次迭代。其發展脈絡如下:

鉆石理論模型提出(1990)→國際化鉆石模型(波特-鄧寧模型 1993)→多因素鉆石模型(1993)→雙鉆石模型(1993)→九因素模型(1994)→一般化雙鉆石模型(1998)

鉆石理論模型提出(1990)

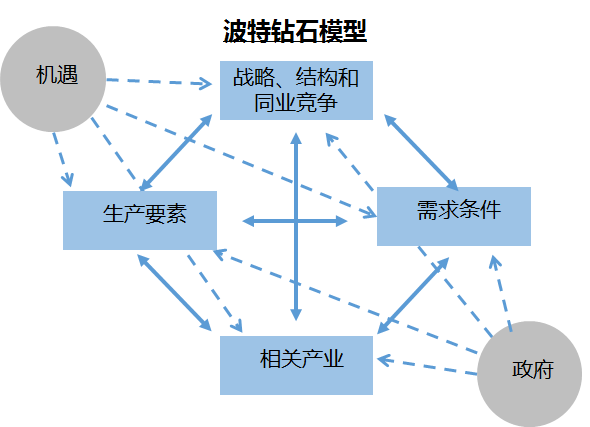

在《國家競爭優勢》一書中,他分析了國家為何有貧富之分,一個重要的因素就是國家的價值體系,他把這種價值體系形象地稱為"鉆石體系"。

波特認為,決定一個國家的某種產業競爭力的有四個因素:生產要素五類、需求條件、相關產業和支持產業的表現、企業的戰略、結構、競爭對手的表現。

波特認為,這四個要素具有雙向作用,形成鉆石體系(如圖)。在四大要素之外還存在兩大變數:政府與機會。

國際化鉆石模型(波特-鄧寧模型 1993)

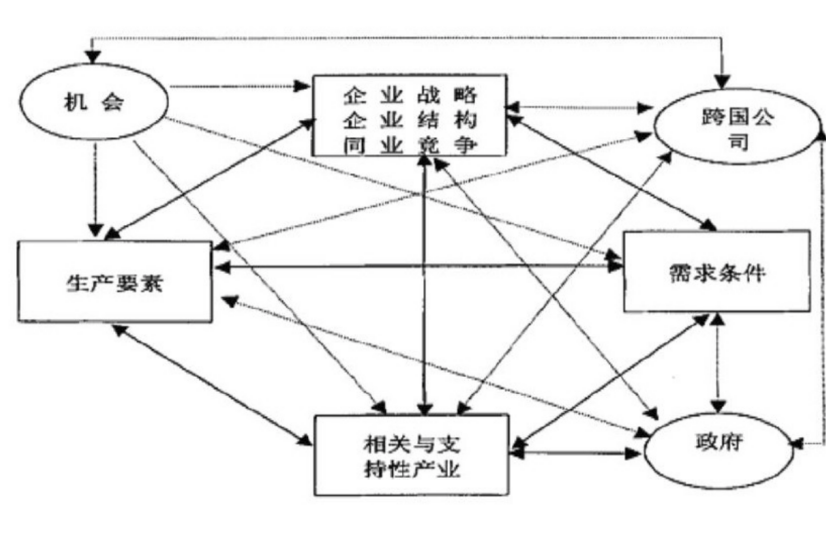

鄧寧(Dunning)1993年提出的國際化鉆石模型

鄧寧在研究全球經濟發展過程中發現,技術更新和地區一體化的發展,各個國家(尤其是經濟發達的工業化國家)經濟的相互依賴性,以及它們之間形成的相互作用的網絡對國際競爭優勢有較大的影響,而這些沒有被鉆石模型關注。他認為,應該將跨國公司的活動看作第三個外生變量添加到波特的鉆石模型中。

因為隨著經濟全球化的發展,跨國界的經濟活動和跨國公司的經營活動日益增加,從而直接或間接地影響了波特鉆石模型中的各個互動的關鍵要素,這樣可以解決波特的鉆石模型低估產品和市場全球化對國家競爭優勢的影響。據此,鄧寧在波特鉆石模型基礎上構建了他的國際化鉆石模型(如圖所示)。

多因素鉆石模型(1993)

卡特賴特(Cartwrihgt)1993年提出的多因素鉆石模型

卡特賴特在研究新西蘭競爭力過程中,發現波特的理論在解釋小國經濟、出口依賴工業和以資源為基礎的工業國的國際競爭優勢方面存在問題。于是,在多因素鉆石模型中,卡特賴特將波特的國家基礎模型擴展到包括海外變量的模型。

國家基礎的模型增添了五個新的海外變量:海外要素創造能力、與在海外環境中的相關的和支持性產業的聯系、滿足客戶需求的途徑、海外市場的競爭、該產業在多大程度上有面向國際的目標和結構。

通過對波特鉆石模型的修正而得到的多因素鉆石模型,不僅適用于研究小國經濟、出口依賴工業國和以資源為基礎的工業國的國際競爭優勢,同時還保留了原始鉆石模型中所擁有的要素。

雙鉆石模型(1991)

番格曼和克每茲(Rugman,Rumgna&Cuzr)在分析加拿大的國家競爭優勢時,發現波特的鉆石模型在應用于具有經濟規模小、開放的貿易經濟國家時存在一定的問題。現實情況中,針對外部直接投資的兩種路徑和多國活動的誤解導致該模型在這些國家的應用中存在問題,波特認為只有對外的外部直接投資才對創造競爭優勢有價值,而從外部進來的投資對增加競爭力沒有任何用處。但實際上,雙方向的外部直接投資對競爭優勢的獲得都起作用。

加拿大-美國自由貿易協定標志著加拿大以前的保護性政策不再產生效果。

國家之間的邊界對發展加拿大產業戰略和產業政策的影響越來越小。加拿大的經營者們已經認識到美國市場不再簡單的是一個出口機會,他們現在在美國的鉆石模型中和美國的經營者直接競爭。美國領先的產業處于美國鉆石模型中,美國的市場比加拿大大,顧客數量多從而導致市場需求比加拿大多,同時相關與支持性產業的競爭激烈。

為了能夠和這些美國的領先產業競爭并生存下來,加拿大本土經營者必須將加拿大鉆石模型和美國鉆石模型聯系起來。在以上分析的基礎上,Rugman和’Cruz于1991年首次提出了雙鉆石模型。隨著創新和成本的競爭日益激烈,加拿大不再是單獨的一個鉆石模型和自然資源基地,必須考慮美國模型,因此形成了雙鉆石模型。

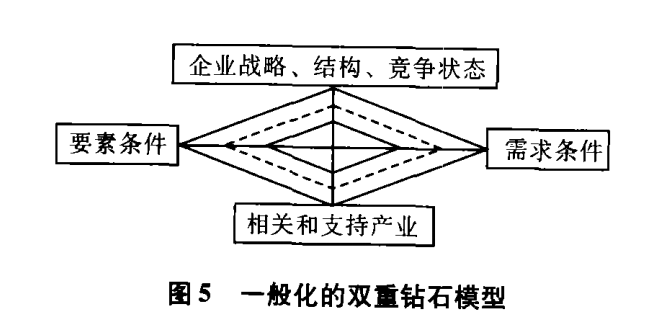

一般化雙鉆石模型(1998)

穆恩、魯格曼和沃伯克(Moon,Ru腳an&Vebreke)1998年提出的一般化的雙重鉆石模型

穆恩、魯格曼和沃伯克在研究新加坡、韓國這些小國家時,發現波特的鉆石模型也存在問題。應用鉆石模型研究后,波特認為韓國的經濟前景非常樂他認為韓國在以后的十年可以達到真正的發達狀態。相比之下,新加坡的前景預測則稍差一些。他認為新加坡還處于經濟發展的早期階段。但實際情況卻是新加坡已經表現得比韓國更加成功。其重要原因是實際情況與波特的前提條件不符。對于小國產業而言,其資源和市場不僅僅在國內,更多的是依賴國際市場。因此,其國家競爭優勢部分依賴國內的鉆石體系,部分依賴于與產業相關的全球鉆石體系。因此,為了能夠適應所有的小規模經濟,穆恩、魯格曼和沃伯克對雙鉆石模型的框架進行了修正,將模型變為圖所示的一般化的雙重鉆石模型。

在對該模型的有效性進行檢驗時,穆恩等發現,韓國比新加坡有“更大”的“國內鉆石”,但新加坡比韓國有“更大”的“國際鉆石”。因而只考慮“國內鉆石”,韓國比新加坡更具有國際競爭力,但如果綜合考慮“國內鉆石”和“國際鉆石”,新加坡比韓國更有國際競爭力。依據他們選定的參數如生產力、經理的洞察力等,表明新加坡要比韓國更富有競爭力。這也表明像韓國和新加坡這樣的小國經濟的國際競爭力既受“國內鉆石”的影響也受“國際鉆石”的影響,從而驗證了“一般化的雙重鉆石模型”在運用到小國經濟中比波特的鉆石模型更有解釋力和適應性。

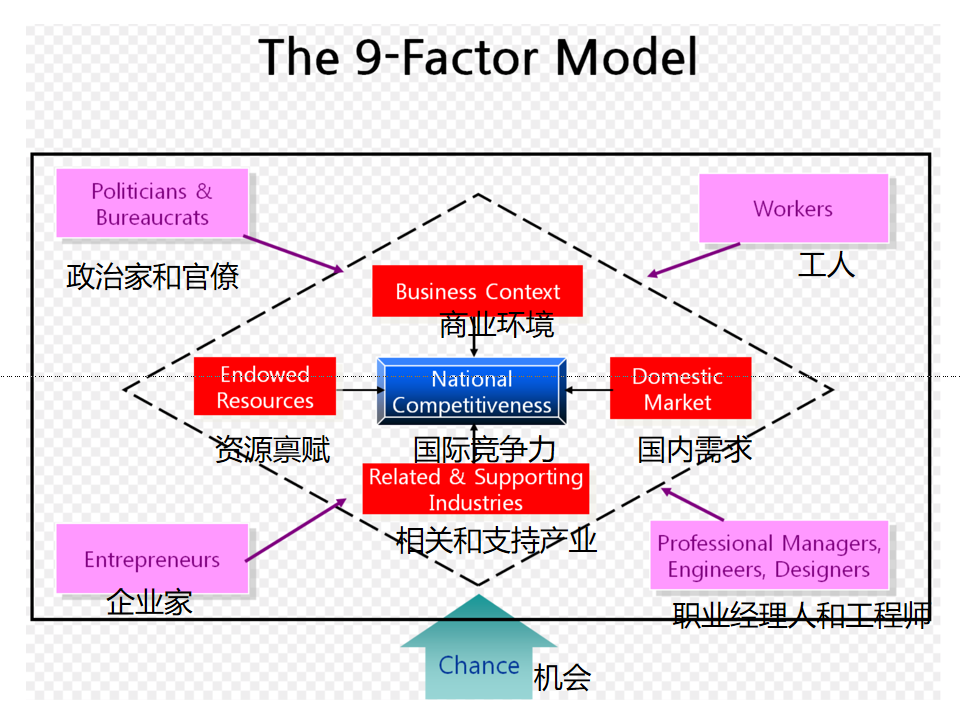

九因素模型(1998)

波特的“鉆石模型”很好地解釋了發達國家經濟的國際競爭力來源,然而,對于欠發達國家或發展中國家而言,它們現實經濟并不必然地具備與波特“鉆石模型”相稱的國內經濟環境,它們不得不依靠自身不斷地去為提高本國國際競爭力創造條件,20世紀后半時期韓國、臺灣省經濟發展的實踐就表明了這一點。因此,這就對國際競爭力研究提出了這樣的問題:欠發達國家或發展中國家的國際競爭力又是由什么決定的?這些國家在經濟發展中又如何去提高本國的國際競爭力呢?

韓國漢城國立大學學者喬東遜(Cho,D.Sung,1994)以韓國經濟發展為實例對此作了初步研究,研究指出,韓國經濟增長的關鍵動力在于具有良好教育的、充滿活力的和富有獻身精神的“人力”要素(喬認為,韓國人口可以劃分成4種類型:工人;政治家和官僚,他們制定和實施經濟發展計劃;企業家,他們能夠作出正確的投資決策;職業經理人和工程師,他們負責生產運作和開發新技術),他們是韓國經濟國際競爭力的決定性因素,在韓國經濟起飛過程中起著中心作用。然而,韓國經濟的劣勢在于缺乏資本、技術和足夠大的國內市場等“物質”要素,這就要求政府和企業從國外引進資本和技術,去開拓國外市場,去創造影響經濟增長的資源要素和其它方面的要素,即“人力”要素去創造“物質”要素。由此,喬構建了“九要素模型(TheNine-FactorModel)”(如右圖所示),以更好地解釋韓國經濟發展的事實。

依據喬的“九要素模型”,國際競爭力的決定因素可分為兩大類:(1)“物質”要素。它包括資源察賦、商業環境、相關和支持產業、國內需求,這些因素相互作用共同決定特定時間內一國的國際競爭力水平。(2)“人力”要素。它包括工人、政治家和官僚、企業家、職業經理人,他們創造、激發和控制4個“物質”要素,促使一國經濟的發展和國際競爭力的提高。此外,機遇作為一個外部要素與上述8大要素共同構成一國國際競爭力的新的經濟分析范式。

波特模型的演進情況總結