歐賽斯方法論【十二】超級文案(第三部分)

一、 個性的APP推送文案

1、言簡意賅,這樣的文案不算打擾

相對來說,除了社交平臺,資訊內容類APP的使用頻率較高,也需要快人一步發出熱點新聞,內容的高度精煉和博人眼球就顯得非常重要。

畢竟推送通知欄的版面十分有限,iOS banner只展示前60個字符,Android banner只展示前45個。

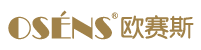

比如關于“林心如生女兒”這條八卦信息的推送,三款視頻軟件從文案的角度來看,騰訊視頻最優:

把原本應該寫APP名字的位置改成一句話新聞,巧妙擴充了信息容量,地點人物事件齊全;此位置文字字體加粗,格外顯眼;

文案內容相對精煉,優酷的“林心如生了,曬女兒腳丫照”既累贅又沒有文采,但優點是“詳細”后面加上箭頭可以一定程度上刺激用戶打開詳情新聞。

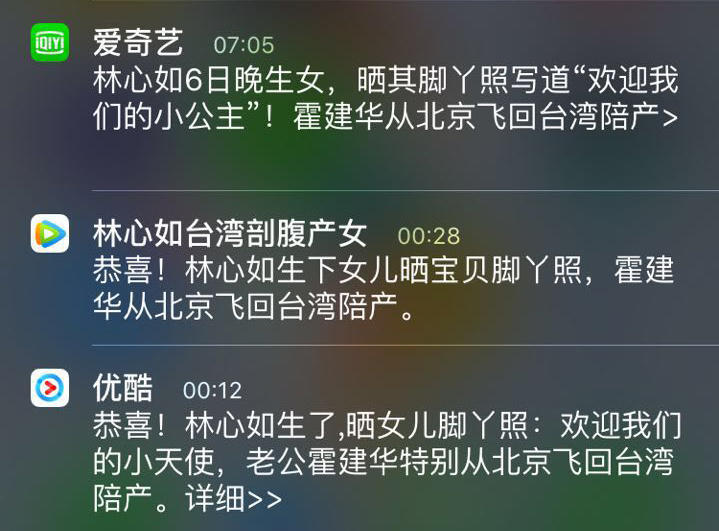

2、巧設懸念,打開從此不愁

推送消息可以利用用戶的獵奇心理,適當在文案中埋下伏筆刺激用戶打開。比如這一條,充分調動感官,讓人覺得奇葩而搞笑,想去一探究竟。

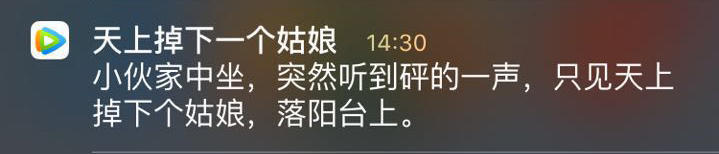

3、合情合景,好感瞬間UP UP

一刻APP的內容定位為豆瓣內容精選,是偏感性的情緒及故事集中圈子,推送下面這樣一條內容,很有可能剛好引起共鳴:

等一個人回微信,看到屏幕亮了以為是他的回復,結果卻被一個APP捕捉到了內心的孤獨,在用戶的百無聊賴之際,這個推送提供了用戶打開APP的觸發點。相比于“孤獨的感覺,不止你一個人有過”“這是一篇關于孤獨的合集”,原文不知要高明多少倍。

4、出其不意,一條推送也可以搞事情

在追求個性化和定制化的今天,還有部分運營人員“鋌而走險”,用比較擬人而非“通知”的語氣推送消息,撒嬌賣萌,嘲諷嗔怪,讓人眼前一亮。

工具類APP一大劣勢就是用戶粘性不夠,他們并不想和張小龍提倡的小程序一樣“用完就走“。但我們也看到了一大批時間管理、筆記類、背單詞類的APP在消息推送方面玩出了很多花樣。

比如下面這一條,詞焙的用語非常情緒化而大膽,但用戶買賬——他們截圖并分享了出來。

案例部分結束,現在進入實踐階段。

首先,了解自身產品的功能和用戶的痛點是大前提。比如個推,是一家做第三方消息推送的公司,本身并沒有自己的APP,我們在此假定APP存在,功能是官網的移動版入口,分享自身產品相關的信息和資訊,廣大APP開發者是用戶群體。

然后,需要清楚此次推送的目的。拿我們剛剛結束的創業扶持項目“大魚計劃”舉例子,告知用戶的信息為:「大魚計劃」是由國內領先的推送技術服務商個推,面向APP創業團隊和企業推出的一站式創業扶持計劃。該計劃將免費提供包括APP推廣、媒體曝光、人才招聘、應用開發工具服務等在內的一系列創業資源。「大魚計劃」希望幫助創業團隊在創業的深海找準自己方向,從小魚迅速長成大魚!

提煉出關鍵點:大魚計劃,APP創業團隊扶持項目,免費,APP推廣、媒體曝光、人才招聘、應用開發工具服務。

組合出以下幾種文案:

情懷型:這是APP創業最好的時代——你想要的APP推廣和媒體曝光我們免費給……

吆喝型:福利到!想要媒體曝光&開發者工具&APP推廣?,“大魚計劃”滿足你!詳情戳>>

賣關子型:這有可能是開發者們最期待的新年禮,價值三萬多的貨我們只送不賣,拿到的都笑了……

二、場景驅動型文案

比如在一個稍微上點檔次的餐廳,30塊錢點一盤老醋花生米,你可能覺得一點兒也不貴

但在沙縣小吃,30塊錢來一份商務套餐(雞腿雞蛋豆干米飯),你可能都覺得坑——不就幾個鹵味兒蓋飯嘛!

當然,環境只是場景的一個因素,有的場景并不是實體的,而存在于消費者的心里

那些利用場景,帶動產品銷售的文案,社長暫且稱之為場景驅動型文案

細想一下,其實場景驅動型文案,可以大致分為下面三種——

1)埋雷型場景驅動

所謂埋雷型場景文案,即是將產品的主要需求場景與品牌名稱強行建立關聯

就像在消費者的大腦中埋下了一顆地雷,當在真實場景中觸碰到雷區時,就會BANG銷量炸了。

“早上刷牙惡心干嘔”、“咳不出來,又咽不下去”,是它預設的需求場景

“快使用慢嚴舒檸牌”,則是它建立的強行關聯。

為啥說是強行關聯呢?

因為這樣的廣告其實經不起理性思考的——怎么就斷定惡心干嘔一定是慢性咽炎的癥狀?(會不會是抽煙抽多了?)

OK,就算是慢性咽炎,為啥使用慢嚴舒檸?(其他牌子的也可以啊)

但是消費者就是這樣的,你一遍遍地去洗腦,他早上刷牙一惡心干嘔,就只會想起慢嚴舒檸。

這類文案最好寫,比如一個上下班班車的文案,完全可以這樣埋個雷。

2)補償型場景驅動

與埋雷式場景文案不同,還有一類場景文案,則是指出消費者在生活中的一些妥協點,并喚起某種補償行為,比如耐克的“Yesterday you said tomorrow”潛臺詞就是——你知不知道自己懶,知不知道自己啥事都愛拖著?為撒不現在就干!!!

這樣的文案往往會刺痛消費者心里的妥協點,從而喚起“補償場景”,并將這種補償場景跟產品消費掛鉤——Just do it!買雙耐克吧!

類似的還有社長之前舉過的例子“別讓這座城市留下了你的青春,卻沒留下你的人”

本來都已經妥協了,準備回家買房了。突然看到這句話,“一定要在這座城市留下來”的信念瞬間被再次激發——所以看看我家房子吧!

3)利益型場景驅動

第三種場景文案則是利用一些已有的場景,并與消費者想在這個場景中達成的目的掛鉤

比如七夕節、女友生日等,就屬于一種已有場景——大家心照不宣,這天晚上肯定得約會

在這個場景下,消費者想要達到的目的是“向伴侶表達愛意”——寶貝兒,你看我有多愛你!

而利益型場景文案,則是將產品消費與消費者在某種已有場景下想要達成的目的掛鉤。

ok,那么如何更好地向伴侶表達愛意?

ROSEONLY,一生只能愛一人。

瞧,我一輩子只能送一個人,就是你了!(目的達成)

再比如,很多人健身一方面是為了強身健體,另一方面是為了向外界展示自己健康的生活方式和強大的意志力。

keep的“自律給我自由”也屬于利益型場景文案——你看我在用KEEP,我很自律,很有意志力的!

三、美食文案

1、不斷深入挖掘食物與眾不同的特點,在細節上盡最大能力遣詞造句:

同樣形容好吃,來看看兩種寫法:

寫法一:“這一盤煎餃外皮酥脆焦黃,內餡咸淡適中,還有一點辣味,雖然看起來很平常,但是吃起來很特別,很好吃,讓人難忘。”

寫法二:“這個是....這是高湯焦掉發出的香味,確實這樣的話就不用沾醬了,高湯滲入皮之后,適度的焦黃確實讓味道更香了啊,不過應該還不止這樣,也不能說粉粉的,能讓皮的口感這么清爽,應該是還有用山芋吧,每吃一個都有新的口感,感受新的味道,內餡柔潤的好像要化掉一樣,每嚼一口嘴里就溢滿了鮮汁,微麻微辣的風味,輕輕的刺激著舌頭,乍看之下,這些煎餃好像沒有什么特別,其實里頭下了不少讓人吃起來回味無窮的功夫,沒想到煎餃也能達到如此美味的地步,這是我頭一次吃到的滋味...”

寫法二的文案來自《中華小當家》的臺詞

既然說好吃,到底如何好吃?煎餃的皮是如何酥脆,餡料又是什么構成,每種構成之間的搭配如何?當每一口進入口中后,分別是什么感覺?前中后三個過程里,這份煎餃的味道怎么變化?每個過程的區別是什么?

盡量直觀立體地描述出來你的每一個細節感觸。

文字的畫面感也是通過細節塑造的,細節越生動,文字就越靈動,看的人也越能根據文字在腦海中形成自己的想象。

所以啊,寫食物的時候,盡量細致入微地描述細節,才可以引人入勝。

不要怕做作,減肥路上蒼天繞過誰?

2、善用比喻,不要怕天馬行空

寫法一:“這款紅茶很好喝,有淡淡的香味,一點都不苦,茶湯清亮,很喜歡。綠茶也不錯,沖泡后香味持久,茶湯顏色很美,和紅茶是不同的味道,非常好喝。”

寫法二:“紅茶論嬌憨清鮮,不如綠茶。但好在溫潤,比咖啡又多了一份醇和,所以被歐洲人怎么加奶加糖加佛手柑加橘子,都海納百川,反而成為世界性飲料。綠茶是清銳明凈的女孩子,紅茶是雍容成熟的貴婦。前者如鉆石璀璨,后者如寶玉溫潤,各有所長,但后者疑似更東方審美一些呢。”

寫法二節選自張佳瑋的書:《無非求碗熱湯喝》——《飲水》

寫法一很常見,雖然也突出了紅茶和綠茶的區別,但是區別在哪兒呢?似乎讀不出來。所以客戶說“干巴巴”,“不生動”啊。但是寫法二的可讀性就非常強了。把紅茶和綠茶比作不同的姑娘,你可以不懂茶,但你不至于不懂姑娘吧。

用具象以及常見的形象符號來做比喻,不僅讓人更容易理解,也顯得文章生動多了。

把你能夠想到的形象隨便比喻,不用擔心跨度越大,魯迅說了:“第一個把女子比作花朵的是天才,第二個比女子比作花朵的是人才,第三個把女子比作花朵的是蠢才。”

所以比喻這件事,不要想之前有沒有見過,盡管寫就是了!

3、重新把自己還原到正在吃的場景中,盡可能清晰直觀地描述當時的感受

“其實一場吃烤物的局應該是烤雞皮做快感的巔峰最讓人沉醉,但是烤秋刀有一種潛移默化的能量把時間軸橫向無限延長。要是先吃秋刀魚的身體,肉質細膩緊實,小小的魚肌肉發達,絲毫沒有懈怠感,再吃到肚皮上有油的部分,感覺像吃到了整場的最巔峰,什么都不顧,只想著讓口中這一小塊珍惜的脂肪消失得慢一點,再慢一點,全部咽下去還沒來得及好好回味,又有一口熱清酒的刺激把這種美妙“huchi“一口氣沖開了,很像可樂里突然加入的冰塊,氣泡嗤嗤順著杯壁躥上來,滿足!”

很多食客看完以后反饋:“看餓了,口水真的要留下來了,現在什么都不想做,只想吃一份秋刀魚,再喝一杯冰啤酒。”

四、李叫獸教你寫文案

寫文案過程中最經常的3個層級:

抽象:直接的形容和描述(只要40元)

視覺化:把抽象難以理解的,變成具體的、可被感知的(一場電影的價格)

共鳴:把具體的事物,變成用戶可以感受的情感(爛片都要收你這么多錢)

那么,共鳴感到底是如何塑造的呢?為什么有些電影、文案和廣告容易讓人產生共鳴,感覺到自己“被理解”“被支持”,而有些不能呢?

實際上,所謂的“共鳴感”就是:主人公做的某件事,與你記憶中的情境產生連接時,你產生的積極情緒感受。

舉個例子,有這樣一個故事:有個失去雙腿的殘疾人,在努力改變自己的生活,但經常被各種正常人的欺負辱罵。

大部分看到這個故事,會覺得“這個人太可憐了”、“很同情他”,甚至有的人會潸然淚下,但這些感覺都屬于“同理心”,并不屬于共鳴。

因為你并沒有跟自己記憶中的情境建立連接——大部分人沒有失去雙腿的經歷,看到這個文案,很難跟自己的情境記憶關聯,而共鳴感的產生,必須依賴觀眾跟自己情境記憶產生的連接。

(這個時候,對真正失去雙腿的人來說,喚起的就是共鳴了。)

如果故事改一下,變成:失去雙腿的殘疾人,在加入殘疾人勞動營的第一天,被更資深的殘疾人欺負辱罵,甚至連父母特意給他帶的餅干,都被他們搶了。

這樣一改,大部分人就更容易產生共鳴了。因為“被資深的人欺負”并不是由“殘疾”這個小眾特性直接帶來的,很多人都有過“作為新人被資深的人欺負”的經歷,就容易產生記憶連接,從而感受到共鳴。

很多讓人感覺到強烈共鳴感的文案、電影、小說等,都是通過“相似情境”來喚起目標觀眾記憶中的情境基模,然后為其提供支持、鼓勵或代其發聲等,從而創造了積極的情緒體驗。

那么這種共鳴感的創造,具體在廣告中怎么做呢?如何巧妙利用用戶的情境基模來創造這種共鳴感?

一個最常見的做法就是:尋找用戶記憶情境中的某種阻礙,然后在這個過程中提供某種幫助。

步驟一:

我們的用戶在過去的記憶情境中,存在什么阻礙?(任何阻攔人更幸福的因素都是阻礙)

比如知名的蘋果Think Different廣告中,“與眾不同的人”存在的“阻礙”:

“我們因為與眾不同,而不被周圍的人理解。”

步驟二:

在這個阻礙過程中,我可以幫你什么忙?

比如Think Different廣告中,幫這些天才合理化了自己的行為——“我們的瘋狂,是為了改變世界”。

結果:“說出了我想說的話!共鳴!”

所以,為了創造共鳴,你要去尋找用戶記憶情境中的阻礙(而不是在自己的記憶情境中尋找),然后在這個過程中提供某種情感幫助。

事件經微博網友曝料,微博大V投入話題引發大眾關注與討論,引發無數有過加班經歷的女性共鳴,短時間內“衰老算工傷”登上熱門話題榜。

10月30日,“衰老算工傷”廣告主詩婷露雅果本站出來揭開謎底。“衰老算工傷”扮老控訴是為品牌新品上市項目造勢。

緊接著,品牌承接“衰老算工傷”事件所發起的“護顏行動”,免費給熬夜加班族送上美顏產品。

不僅僅是事件營銷,在公益活動中,同樣如此。

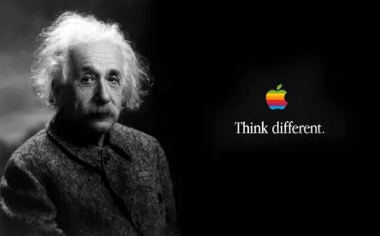

哥斯達黎加的保護動物活動,就利用了這種方法。

哥斯達黎加野生動物很多,而有很多人經常虐待動物,而虐待動物的人卻因為該國不存在動物保護法,而免于處罰。

于是哥斯達黎加的動物保護組織為了號召政府趕快立法,想出了一個團結人民力量的活動:

哥斯達黎加有很多人養狗,而遛狗時會留下很多糞便,破壞公共環境。這個組織免費向遛狗的市民提供塑料袋,讓他們在動物排便之后主動使用這些塑料袋去清理糞便,然后po上網。

同時這些塑料袋上印上了該國的動物保護法條例,和這樣一行標語:屎一樣的法律(暗示立法不合理,沒有懲罰虐待者的條款)。

原本無聊的活動,因為綁定了“公民權利 ”與“ 政府權利”的沖突,暗示:屎一樣的法律——民主國家,政府就應該聽國民的,因此激發了無數寵物主人的參與,甚至也吸引了名人、媒體的關注。最終,政府迫于壓力修改了法律,嚴懲虐待動物的人。

所以,“提供動機,告訴消費者他們為什么需要你”,是我們在事件營銷中需要考慮的關鍵因素。

結語:

(1)占領消費場景,讓“場景”在活動結束之后,幫你觸發消費者記憶

(2)提供明確的認知信息,讓消費者知道你意味著什么

(3)提供動機,告訴消費者他們為什么需要你